日本東京霞關中央合署廳舍之都市再生─霞關7號館更新

前言

日本行政中樞的東京霞關地區,是中央行政機關集中的「官廳街區」。此官廳集中的街區發展可追溯自江戶幕府末期及明治時期初期。日本於19世紀末期被迫開放通商,簽訂和平親善條約後,於1883年於日比谷幹道側皇居前,興建了一座鹿鳴館,為文明開化的象徵,該館成為日本與歐美各國交流的外交據點。

當時推動此鹿鳴館興建的外交大臣的井上馨氏,也是致力推展銀座磚瓦街區不燃化建設的推手。井上氏於遊歐時,深受當時奧斯曼男爵推動巴黎大改造計畫的影響,乃聘請當時興隆強盛的普魯士帝國的備克曼等2位建築顧問來日。備克曼氏於1886年抵達日本,踏勘現地並檢討東京景觀環境後,提出了官廳集中計畫。該計畫以鹿鳴館為核心焦點,藉由連結築地本願寺與霞關之軸線,並以2條向隅田川河口與國際港開展的放射線幹道進行配置,於鹿鳴館焦點處向內延伸到霞關丘陵之國會議事堂。規劃於放射幹道兩側集中佈設東京府廳、法院、警視廳、法務省等中央官廳。此官廳集中計畫,最終因井上氏的失勢而流產。雖實際進行興建者僅法務省與最高法院兩棟紅磚建築,但霞關地區仍然發展成為日本中央機關集中的行政中樞地區,引領著日本的現代化發展。

可供國內「華山中央行政園區」規劃之參考

基金會顧問 何芳子

霞關中央合署辦公廳舍概況

日本霞關中央合署辦公廳舍集中分布於東京霞關、永田町一帶。霞關在幕府時代為大軍閥官邸分據,於明治時代發生的大火災燒毀後,原址被外務省與海軍省所使用。

依日本地區地址編排方式,霞關共分3個丁目,即三大區塊,其主要廳舍如下:

- 霞關一丁目:中央合署廳舍1號館(農林水產省)、5號館(厚生勞動省環境省)、6號館(法務省、公平交易委員會)、東京高等法院、經濟產業省等。

- 霞關二丁目:中央合署廳舍2號館(總務省、警視廳)、3號館(國土交通省、海上保安廳)、外務省等。

- 霞關三丁目:中央合署廳舍4號館(金融廳、內閣法制局)、7號館(文部科學省、會計檢查院等)、財務省、特許廳及霞關大樓等。

其中霞關大樓是1968年興建完成之日本首座超高層大樓,是突破日本建築高度31公尺限制的劃時代創舉。之後,老舊廳舍陸續改建。尤其在2001年前小泉首相致力推動都市再生計畫後,將活化國有土地為都市發展據點列入計畫主軸,以大手町等中央合署辦公廳舍土地為對象,適當標售騰空閒置基地,由民間企業配合進行更新事業,逐步促進老舊地區更新。同時,指示應針對中央辦公廳舍、公務員宿舍、國立大學、廢棄物處理設施及公營住宅等,積極採行PFI(Private Finance Initiative,即BTO方式)手法,以擴大都市再生效益。其中7號館之更新事業的推動,係將中央辦公廳舍的鼓勵民間企業參與投資之「PFI事業」與相鄰霞關三丁目南地區之「更新事業」併入整體規劃,採公私合作模式,鼓勵民間企業投資建設。

計畫緣起

霞關中央合署廳舍7號館之更新,於2001年6月經指定為都市再生計畫之一環後,使用機關之文部科學省及會計檢查院決定採PFI手法,即BTO方式,並連同街廓內之官廳設施及私有土地進行整體規劃建設。

霞關三丁目南地區,第一種市街地再開發事業之實施基地與霞關大樓同處一街廓。係位處外堀幹道與首都高速道路都心環狀線所轄之三角形街廓內。地區內多條地下鐵線路縱橫交錯。實施面積約2.4ha土地中,除官廳設施外尚包括財團法人霞山會館及住友不動產公司之私有土地。

該霞關三丁目南地區於造街協議會成立,並積極檢討擬定完成更新地區計畫,據以徵選民間業者之開發計畫提案,期發揮更新最大效益。

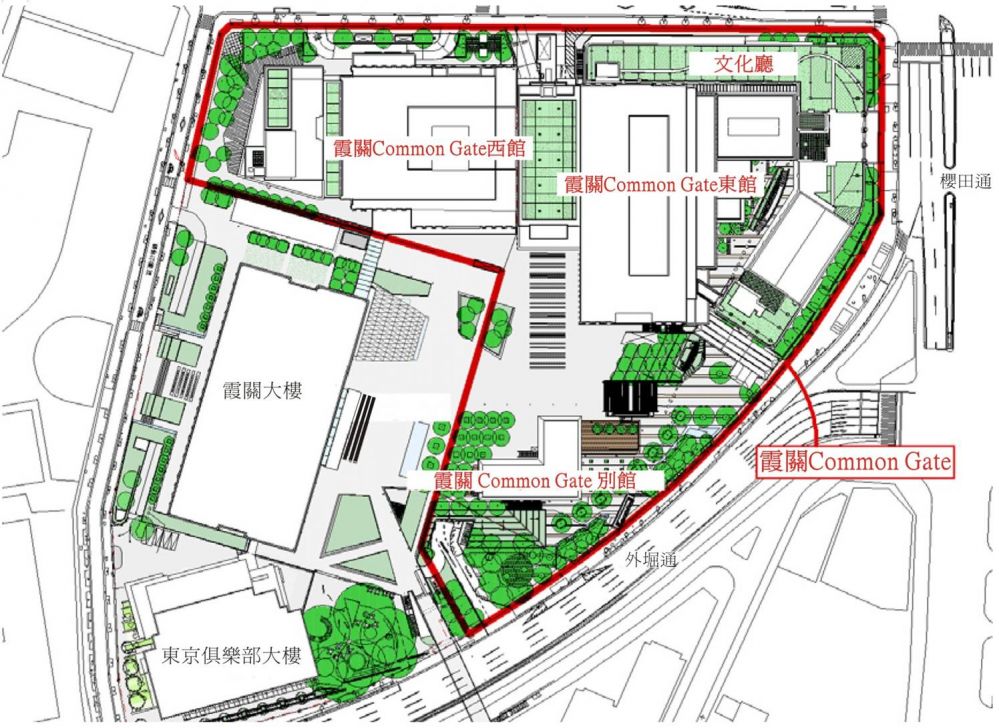

計畫構想

該更新開發計畫以「創造最高的事業價值與最大的社會利益」為基本理念。依循更新地區計畫之指導,於中央地段配置充滿綠意的廣場,面向廣場配置2棟超高層建築,33層東館、38層西館。於鄰接外堀幹道側,除保存部分文部科學省舊有房舍外,興建一棟2層樓的資訊交流設施與廣場融合,扮演迎接來客之門戶功能角色。

為保留地區歷史記憶,除舊文部省保存了1940年代創建時的外觀記憶外,於地下通道保存展現了江戶城外堀石牆之美感。在建築方面除採優越的耐震結構外,並導入先進的太陽能發電、風力發電、燃料電池、電力與熱源共生設備(Co-Generation)等技術。

本建築計畫希望提供高度行政機能之需求,並確保優越的施工品質,使此都市再生計畫成為官方與民間合作、智慧與能力結合之典範更新事業。同時配合同街廓內霞關大樓之整建及周邊環境的大幅改善,期發揮地區改造及活化都市環境之效益。

此外,更新事業以Common Gate命名之。旨在表達此事業乃公私部門融合共生之共同體,是邁向新時代之一關鍵門戶所在之表徵。

配置圖 (資料來源:URCA再開發研究 第21號 P.43)

事業概要

霞關中央廳舍7號館之更新於2002年7月確定以PFI事業方式實施後,開始辦理公開招標作業。新日本製鐵集團得標,並設立特定目的公司(Special Purpose Company,簡稱SPC),於2003年6月與中央行政機關簽定事業契約。此SPC負責設計興建必要之廳舍設施,並管理營運到2021年。至PFI事業之附帶事業屬收益型設施,由SPC自行設計、興建後,持有並營運至2034年。其概要如下:

(一)基地概要

1.面積:24,232.08㎡,其中國有地約23,122㎡、私有地約1,110㎡。

2.使用分區:商業區、防災地域。

3.都市計畫:霞關三丁目南地區再開發等促進區之地區計畫。

4.容積率:950%,惟更新前國有地容積率500%,私有地容積率700%。

(二)建物概要

計畫緣起

霞關中央合署廳舍7號館之更新,於2001年6月經指定為都市再生計畫之一環後,使用機關之文部科學省及會計檢查院決定採PFI手法,即BTO方式,並連同街廓內之官廳設施及私有土地進行整體規劃建設。

霞關三丁目南地區,第一種市街地再開發事業之實施基地與霞關大樓同處一街廓。係位處外堀幹道與首都高速道路都心環狀線所轄之三角形街廓內。地區內多條地下鐵線路縱橫交錯。實施面積約2.4ha土地中,除官廳設施外尚包括財團法人霞山會館及住友不動產公司之私有土地。

該霞關三丁目南地區於造街協議會成立,並積極檢討擬定完成更新地區計畫,據以徵選民間業者之開發計畫提案,期發揮更新最大效益。

計畫構想

該更新開發計畫以「創造最高的事業價值與最大的社會利益」為基本理念。依循更新地區計畫之指導,於中央地段配置充滿綠意的廣場,面向廣場配置2棟超高層建築,33層東館、38層西館。於鄰接外堀幹道側,除保存部分文部科學省舊有房舍外,興建一棟2層樓的資訊交流設施與廣場融合,扮演迎接來客之門戶功能角色。

為保留地區歷史記憶,除舊文部省保存了1940年代創建時的外觀記憶外,於地下通道保存展現了江戶城外堀石牆之美感。在建築方面除採優越的耐震結構外,並導入先進的太陽能發電、風力發電、燃料電池、電力與熱源共生設備(Co-Generation)等技術。

本建築計畫希望提供高度行政機能之需求,並確保優越的施工品質,使此都市再生計畫成為官方與民間合作、智慧與能力結合之典範更新事業。同時配合同街廓內霞關大樓之整建及周邊環境的大幅改善,期發揮地區改造及活化都市環境之效益。

此外,更新事業以Common Gate命名之。旨在表達此事業乃公私部門融合共生之共同體,是邁向新時代之一關鍵門戶所在之表徵。

配置圖 (資料來源:URCA再開發研究 第21號 P.43)

事業概要

霞關中央廳舍7號館之更新於2002年7月確定以PFI事業方式實施後,開始辦理公開招標作業。新日本製鐵集團得標,並設立特定目的公司(Special Purpose Company,簡稱SPC),於2003年6月與中央行政機關簽定事業契約。此SPC負責設計興建必要之廳舍設施,並管理營運到2021年。至PFI事業之附帶事業屬收益型設施,由SPC自行設計、興建後,持有並營運至2034年。其概要如下:

(一)基地概要

1.面積:24,232.08㎡,其中國有地約23,122㎡、私有地約1,110㎡。

2.使用分區:商業區、防災地域。

3.都市計畫:霞關三丁目南地區再開發等促進區之地區計畫。

4.容積率:950%,惟更新前國有地容積率500%,私有地容積率700%。

(二)建物概要

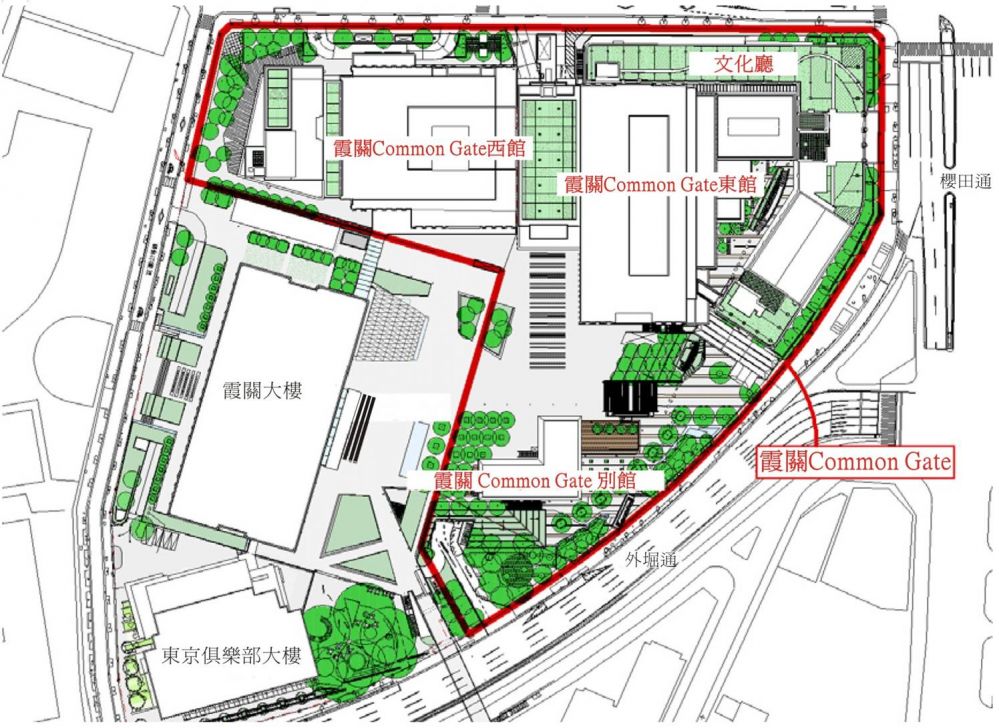

| Common Gate東館 | 西館 | 舊文部省廳舍 | Common Gate附屬建物 | |

| 結構 | S造 部分SRC造 |

S造 部分SRC造 |

SPC造 | S造 |

| 規模 | 地上33層地下2層 | 地上38層地下3層 | 地上8層 | 地上2層 |

| 建築高度 | 約156m | 約176m | ||

| 容積率 | 950% | |||

| 總樓地板面積與分配 | 約251,000㎡ | |||

| 約114,000㎡ | 約118,700㎡ | 約16,800㎡ | 約900㎡ | |

| 文部科學省 會計檢查院 |

金融廳 財團法人霞山會 霞關開發SPC 民間業者取得樓地板 |

文部科學省文化廳 | 霞關7號館 PFI公司 民間業者取得樓地板 |

|

(三)樓層配置概要

(四)事業相關機關、企業體

| 國(中央) | 國土交通省、文部科學省、會計檢查院、金融廳 | |

| 民間土地權利人 | 財團法人霞山會、住友不動產公司 | |

| 更新事業實施者 | 獨立行政法人都市再生機構 | |

| PFI事業者 | 霞關7號館PFI股份公司(SPC) | |

| 出資企業 | 新日鐵工程、大成建設、東金建物、三菱商事、久來設計、新日鐵都市開發等家股份公司 | |

| 協力企業 | 東京不動產管理、東京建物Amenity Support、綜合警備保全、全日警4家股份公司 | |

| 保留床取得者 | 霞關開發特定目的公司(SPC) | |

| 出資公司 | 東京建物、公共建物、豐田通商、新日鐵都市開發、日本土地建物等5家股份公司 | |

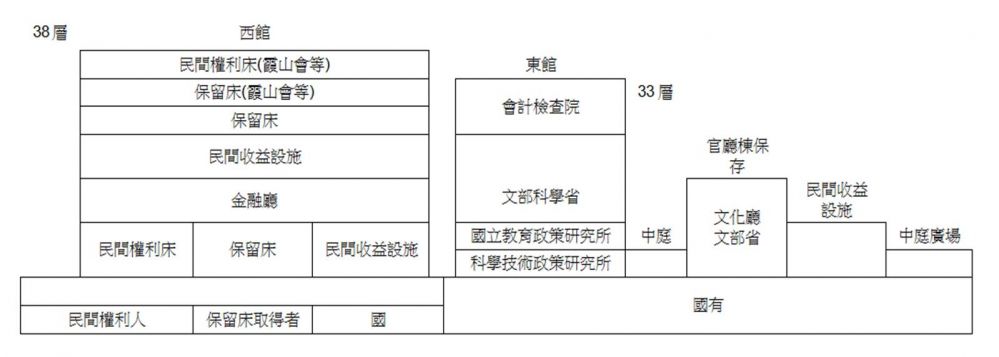

辦理經過

PFI事業經公開徵選於2003年4月決標後,得標者於同年6月設立「霞關7號館PFI股份公司,與中央政府簽訂財產租賃契約,更新事業計畫於2004年6月核定後,確定保留樓地板面積由霞關開發特定目的公司(SPC)取得。於2004年12月權利變換計畫核定後即行開工。其辦理經過如下:

| 2001年6月 | 指定為都市再生計畫 |

| 2003年4月 | PFI事業決標 |

| 5月 | 得標者與中央政府簽訂基本協定 |

| 6月 | 更新事業核准實施、PFI事業者與中央政府簽訂 |

| 2004年12月 | 權利變換計畫核定 |

| 2005年1月 | 開工 |

| 2007年9月 | 完工、移交(部分外部工程除外) |

| 2008年 | 官廳設施啟用、PFI相關之管理營運開始運作 |

| 2021年3月 | PFI事業終止 |

| 2034年 | PFI事業之附帶事業(民間收益設施)終止 |

事業架構及資金籌措架構

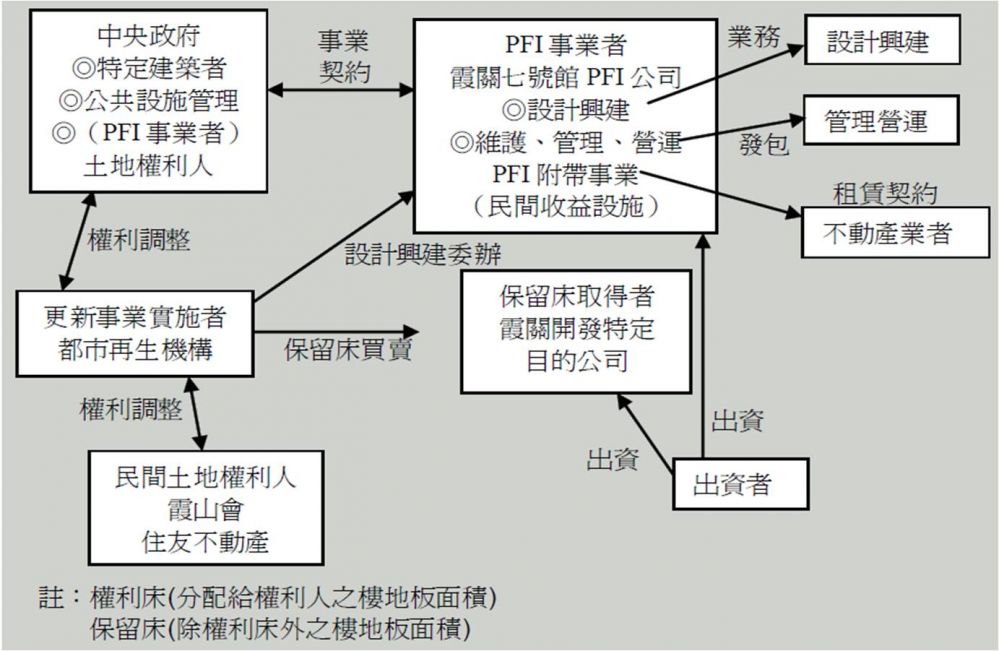

(一)事業架構(如後附圖表1、2及角色關係圖)

1.更新事業之實施,商請都市再生機構(獨立行政法人)擔任。

2.中央政府為此官廳設施建設業務之「特定建築者」,實際業務執行交由SPC負責。

3.SPC負責建物設計、興建及完工後之營運管理。

4.PFI附帶事業屬民間收益設施,由SPC與出資的不動產業者簽訂租賃契約。

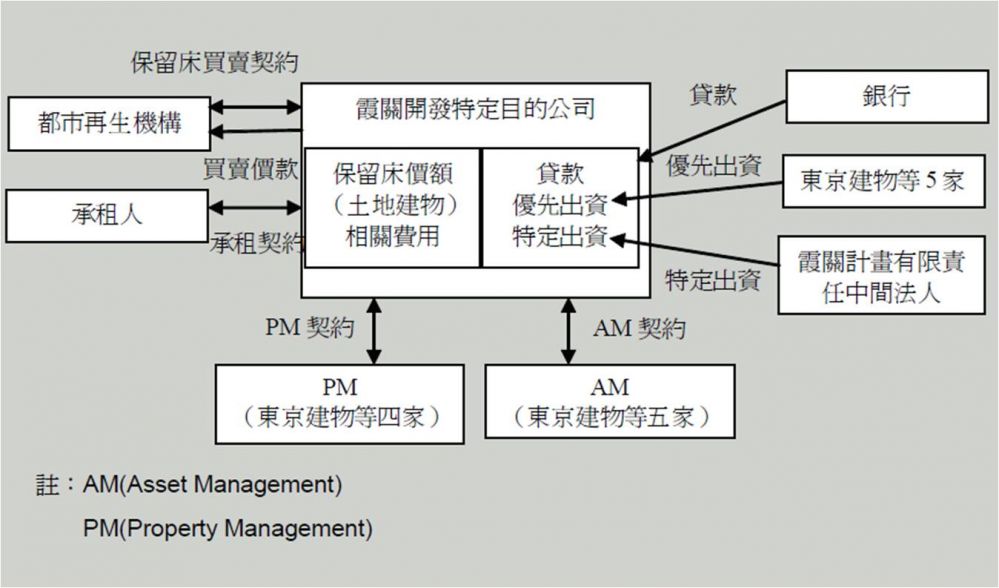

5.由出資的不動產業者另行設立「霞關開發特定目的公司」向都市再生機構承購保留樓地板後,據以經營不動產租賃業務。

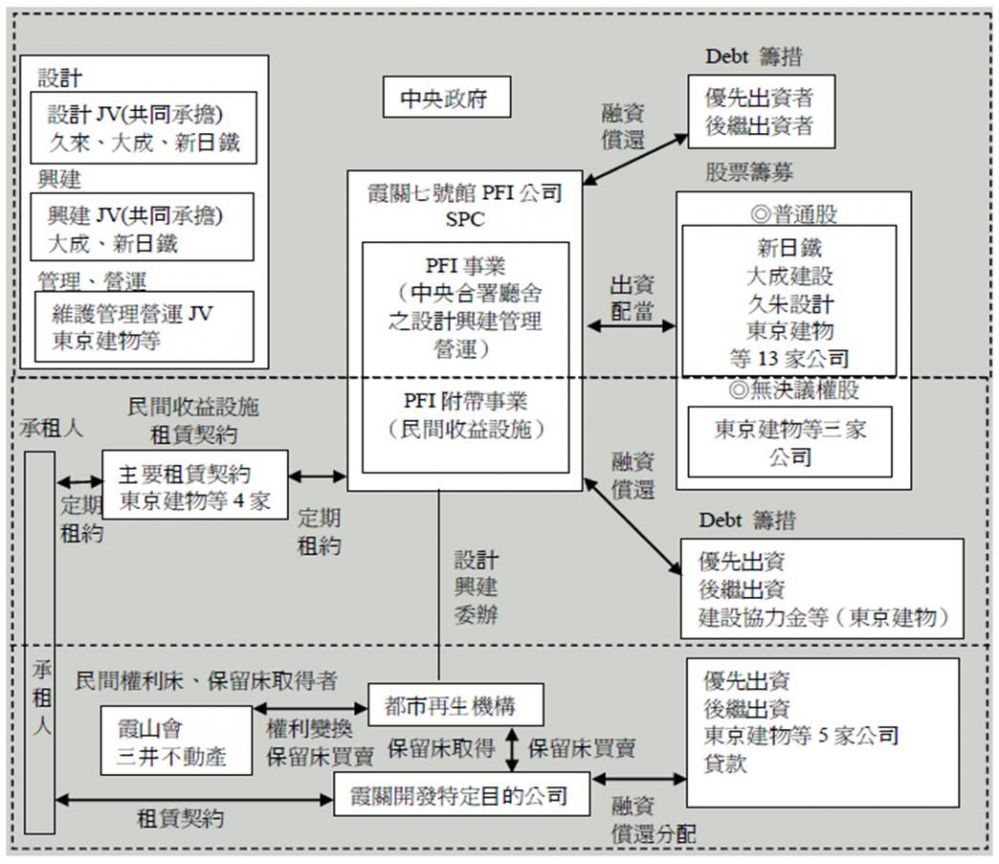

(二)資金籌措架構

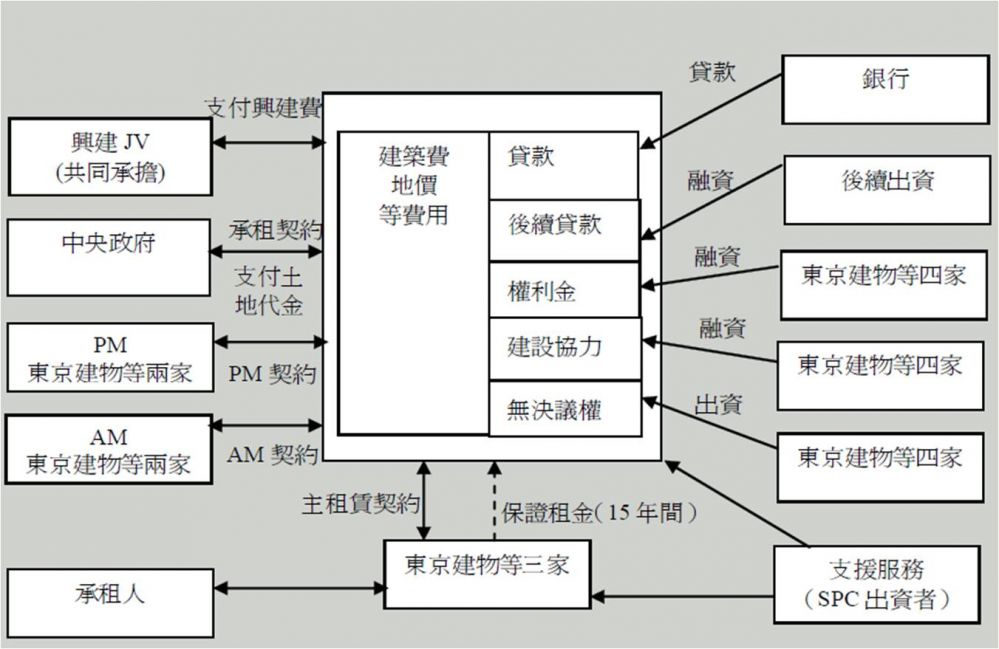

1.PFI事業與附帶事業,依其使用目的、內容之不同,予以分開處理。

2.本案統一由一家SPC執行,其中PFI事業之官廳設施,由其負責維護管理15年6個月。附帶事業則由SPC向中央承租土地,興建收益設施,並由出資SPC的不動產業者(東京建物等四家公司)承租,經營期間30年。

3.更新事業保留樓地板由東京建物等四家公司以優先出資方式設立「霞關開發特定目的公司」,預先(事業計畫核定後)承購,於竣工後再行辦理出租。

(三)本案特點

1.本案屬由個人實施之非都市計畫法定更新事業

因權利人僅四人無法依再開發法規定組成更新會實施,且係位於更新促進地區內之特定地區計畫範圍,故得採簡化程序辦理。尚請獨立行政法人都市再生機構以個人實施者執行。

2.採全體同意型權利變換方式

因權利人希望在更新後仍持續保有土地所有權,且政府使用樓地板擬採PFI事業方式,故無權利樓地板之分配問題,各取所需致全無異議。

3.採特定建築者制度,將P FI事業與更新事業結合。特定建築者由中央主管機關之國土交通省擔任特定建築者。

4.採BTO方式之PFI事業

政府以特定建築者身份,就其所需之特定建物採PFI(及BTO)方式,並於支付相關興建成本費用後取用之。

【事業架構(整體)】1

【事業架構(含資金籌措)】2

更新事業(保留床取得)角色

PFI附帶事業角色

結語

日本於邁向21世紀之際,為落實「徹底改造都市結構,有效促進不動產流通與活用之都市再生政策」,在「創造都市魅力、強化國際競爭力」、「運用民間資金及技術振興內需,實現經濟再生」及「增進土流通,解決不良債權」之3大目標之指引下,由首相帶頭推動全方位之都市再生計畫。

都市再生計畫以5項工作主軸,即「以東京灣臨海地區等為主」、「以大都市圈域內交通設施為主」、「以密集都市化地區為主」、「以建構科技產業交流據點為主」及「活化再生國有地成為都市發展據點」。在日本全國經指定之16項都市再生計畫中,「東京都內中央廳舍等設施引入民間資金,以PFI手法進行再開發」為其中重要一環。

霞關7號館之再開發經核定為緊急整備地域,必須儘速執行之先鋒計劃。中央政府國土交通省為能取得所需之辦公廳舍,以特定建築者身分,採鼓勵民間參與公共設施投資建設之BTO方式,執行所謂之「PFI事業」。復因此PFI事業實施基地,有必要與周邊私有土地合併進行整體規劃開發,故此霞關7號館之PFI事業併入霞關三丁目南地區第一種市街地再開發事業推動。

國土交通省扮演中央合署辦公廳舍之特定建築者,但因與PFI事業併辦之更新事業涵蓋私有建物,而該省並未具備私有建物發包之法定職責。其中由私人取得之樓地板並無法由特定建築者統籌發包處理,故更新事業委由具中立性之行政法人都市再生機構擔任實施者,兼負中央相關單位與PFI事業者間之溝通及整合角色。

PFI事業之得標者(新日本製鐵集團)乃設立「霞關7號館PFI股份公司」(SPC)與國土交通省簽訂PFI事業契約。至更新事業之保留樓地板(保留床)則由霞關7號館PFI股份公司(SPC)及參與出資之4家企業,聯合設立另一SPC「霞關開發特定目的公司」分別取得之。

本日本東京霞關中央合署廳舍之都市再生案例,是國有土地,公共設施鼓勵民間投資興建開發且與更新事業,併行實施之首創。開發完成之行政設施及收益設施兩部分,並設定不同期限,由「霞關開發特定目的公司」採統籌營運管理模式,而資金籌措則以成立SPC方式集資,俾擴大集資管道效益,頗值國內目前積極推動大面積公有土地更新開發建設之參考。

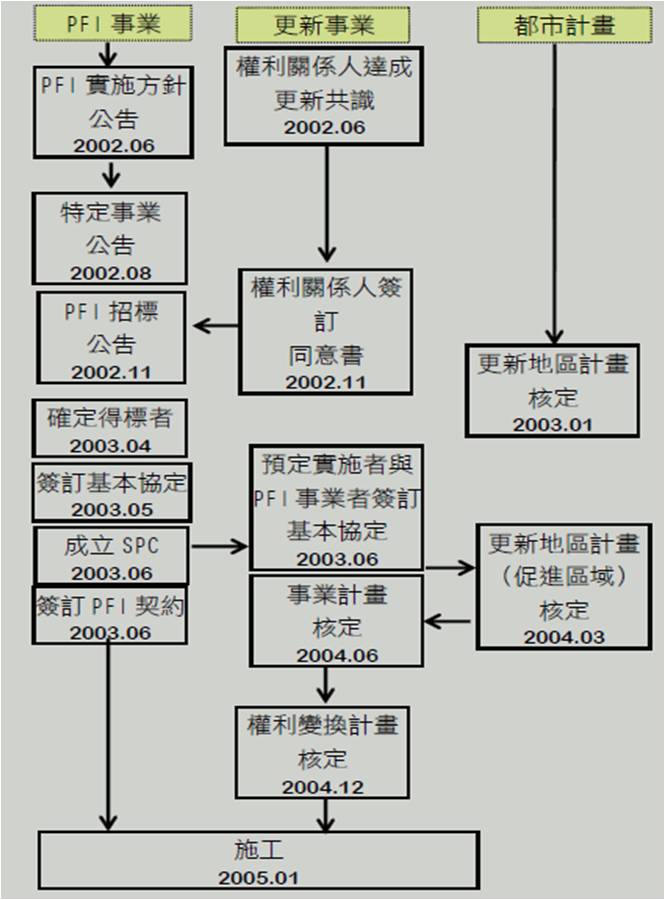

外觀透視圖 (資料來源 :URCA No.128 P.36)

(本文原載於都市更新簡訊第42期)