位置與舊況

都市更新適合地區調查認定的都市更新範圍(外堀通、六本木通、外苑通、櫻田通等等,被幹線道路所圍範圍約75公頃)是接近霞關(註:日本中央政府所在地),有許多外國大使館的地方。在江戶時期武將的住宅座落於此地,也是明治時代以來政府官員集中的官邸街。此處地形錯綜複雜,有很大高低起伏(高低差約15-20m),道路的連續性不足又狹窄彎曲,所以當地很少有辦公大樓的開發,但也因此為都市中心保留著參天古木和庭園,可以見到許多綠地和閑靜環境。另一方面,幹線道路邊坡地和帶狀地上,可看到許多的老舊窳陋的密集木造房屋,在防災性和居住環境方面是有問題的,如果不更新,則幹線道路沿線可能會出現無秩序的中小型大樓會開發興建起來。

Distance View of Izumi Garden

公共利益的提昇

在本更新單元的都市計劃決定前, 1991年3月港區的基本計劃就先定案了。當時經濟欣欣向榮,地價和建物都在快速上漲。東京都廳基於「成長管理」的理念,強調對都市中心的辦公大樓要抑制其發展,但應增加住宅使用的想法。如果只單單整備空地和住宅用地,並興建高容積率的超高層辦公大樓,這種方案在都市計畫變更上是不易獲得通過的。對此更新會下了很大的功夫採取下列三個重要開發策略,使社區更新案提高對公共的貢獻。

Station Lobby

提供綠地和文化設施

本案首要重點是庭園的維護和活用。從前,本基地內有屬於住友家族的住友會館名叫「迎賓館」,館內建築已拆除,但有從江戶時期留存到現今豐富綠化的庭園,並有參天的古木。庭園的植栽樹木是都市中心寶貴的自然資源,但是由於原本係屬私人庭園,所以一般人不能欣賞到。

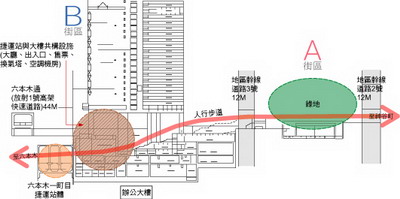

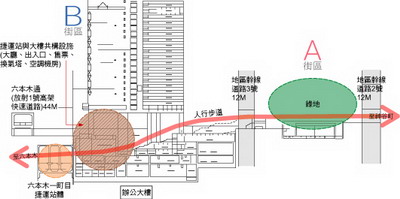

因此,更新計畫新設的道路和尾根道之間的街區(西班牙大使館和瑞典大使館鄰接的約6000m2 A街區),規劃作為綠地和文化使用的街區。舊住友會館的庭園設計為保存活用的綠地(約2000m2)開放供公眾使用,同時建築地上一層、地下一層的美術館(泉屋博古館分館),還在綠地的地下設有展示畫廊,以提高文化機能。如此地上部份盡量有豐富綠化的空間可作開放空間。像公園般的空間,可以提昇本區及周邊環境的品質,達到增進公共利益的目標。

Plaza of Steps

捷運車站前的廣場

第二個策略是和捷運車站的結合。從營團地下鐵南北線六本木一丁目站的閘門口出來,正好銜接泉花園高層辦公大樓的門廳。整片玻璃開窗的車站大廳是一個充滿陽光舒適的空間。車站大廳雖是道路的地下層,但乘客感覺車站好像是建在地上一般。超高層建物在地下層以挑空方式高架起來。通常是在地下黑暗的廣場空間,整備成地上開放的明亮的空間。

在都市更新事業規劃之前,新的捷運線早就定案,而車站站體就規劃於放射一號線道路地下。捷運線在2000年9月已通車了,但是已定案的都市計畫中捷運車站站體規劃必須使用一部分住宅建地,因此捷運工程和都市更新事業必定要結合為一體。

為此,捷運車站直接接連的廣場及車站設施的一部份,由更新會負責施作。同時,捷運公司要興建的車站建築物形狀,必須與都市更新的廣場及設施建築物容易銜接。

這種構想到能實現為止,兩事業體之間的時程調整、產權區分、管理區分等有關的協定及切結書等很多,可堆積如山。面臨幾度的挫折和難題,經過雙方的努力協議,終於按照當初計畫使捷運車站和廣場終於能夠接連起來了。

Entrance

人行步道

本案都市更新計畫第三個重點是要創造捷運車站和文化綠地之間相銜接的人行步道。有了這樣一條穿越二個街區的人行步道,就能讓「廣場」和「綠地」連成一體。這條人行步道有寬闊的步行空間,有設置上下雙向的電扶梯以解決高低差的問題,以確保在綠意中步行的舒適便利。行人在搭乘手扶梯的過程中還可以看到各層廣場上有特色的店面。這條步道跨越尾根道,向北延伸步行六分鐘還可以連接到櫻田通的營團地下鐵神谷町站,之外經由六本木一丁目站的自由通路可達六本木站方面,周邊也有步道網路可銜接。有了優質完整的步道系統,可以增加捷運站週邊使用者願意使用大眾運輸系統的意願,有效增進公共利益。

Office Tower

都市更新地區計劃的活用

1993年開始作環境影響評估的手續後,作為都市更新地區計畫是在1994年4月決定都市計畫的。計畫案作成當時,都市更新地區計畫剛完成,運用基準的細節也尚未決定。但是能靠活用新制度則將綠地、廣場、步行者通路,作為宅地內的公共設施位置內推行決定計畫工作。

更有各街區迅速果斷地依照容積率行分配,例如公園的A街區(容積率50%)和超高層的業務大樓和有集合住宅大樓的高密度的B街(容積率1000%)能得共存的。

都市更新案的真正評價是在建築物和公共設施能實際營運後才能見真章,這是我的想法。泉花園的都市更新工程,能渡過最惡劣的經濟環境,並且被地權者、政府、開發者,更有的是對這新街區有密切關係的所有民眾等,能評價為「品質高的造街」是要憑靠地區的特質和各種優良條件產生的造街和都市更新工程,並希望向四週廣大的社區能發揮正面的作用。

.jpg)

Residential Tower

特色與借鏡:捷運站與都市更新的結合

在台灣目前的都市更新與捷運場站是兩個不相關的事情,但是日本數十年來一直努力將兩者合而為一。為什麼要合而為一?是為了創造最大的公共利益。每天捷運站進出數萬人的空間,如果沒有良好的行人空間將建築物與捷運系統相銜接,將降低使用大眾運輸系統的意願,也是公共利益的損失。近年來先進國家及都市計畫界強調應以大眾運輸導向進行開發(Transportation Oriented Development, TOD)的理念在本案中展現無虞。

本案除了與捷運站結合,還面臨另一項艱困的挑戰,因為基地位於坡地上,上下高差達十公尺(三層樓)以上。本案的規劃者以巧妙的地下廣場設計及電扶梯系統克服上下的高低差,並且使捷運大廳有良好的採光。

再者,由於基地緊鄰各國的大使館低矮的房屋,如果龐大量體的建築物貼近大使館將使得量體極度不協調,破壞了鄰近的街區氣氛,因此本案將建築物全部的容積集中在六本木通的大路旁,與大使館之間保持50公尺以上的距離,並保留下大樹及廣大的花園開放空間,對都市整體有重大的貢獻。這是台灣在推動都市更新應該學習的重要精神。

Section

推動過程

1988年6月 更新會籌備會成立

1989年 都市再開發方針「六本木虎門地區」劃定為「都市更新誘導地區」

1991年3月 都市更新事業推進計畫定案

1992年11月 都市計畫公開展覽

1993年5月 都市計畫公告

1994年3月 環境影響評估書公告,4月第一種市街地再開發事業、再開發地區計畫都市計畫決定公告

1995年9月 事業計畫書公開展覽,10月更新會設立許可公告

1997年12月 事業計畫變更申請

1998年1月 權利變換計畫公開展覽,2月權利變換計畫許可申請,4月權利變換計畫核准

1999年6月 動工

2002年 7月 完工公告

基本資料

都市更新適合地區調查認定的都市更新範圍(外堀通、六本木通、外苑通、櫻田通等等,被幹線道路所圍範圍約75公頃)是接近霞關(註:日本中央政府所在地),有許多外國大使館的地方。在江戶時期武將的住宅座落於此地,也是明治時代以來政府官員集中的官邸街。此處地形錯綜複雜,有很大高低起伏(高低差約15-20m),道路的連續性不足又狹窄彎曲,所以當地很少有辦公大樓的開發,但也因此為都市中心保留著參天古木和庭園,可以見到許多綠地和閑靜環境。另一方面,幹線道路邊坡地和帶狀地上,可看到許多的老舊窳陋的密集木造房屋,在防災性和居住環境方面是有問題的,如果不更新,則幹線道路沿線可能會出現無秩序的中小型大樓會開發興建起來。

Distance View of Izumi Garden

公共利益的提昇

在本更新單元的都市計劃決定前, 1991年3月港區的基本計劃就先定案了。當時經濟欣欣向榮,地價和建物都在快速上漲。東京都廳基於「成長管理」的理念,強調對都市中心的辦公大樓要抑制其發展,但應增加住宅使用的想法。如果只單單整備空地和住宅用地,並興建高容積率的超高層辦公大樓,這種方案在都市計畫變更上是不易獲得通過的。對此更新會下了很大的功夫採取下列三個重要開發策略,使社區更新案提高對公共的貢獻。

Station Lobby

提供綠地和文化設施

本案首要重點是庭園的維護和活用。從前,本基地內有屬於住友家族的住友會館名叫「迎賓館」,館內建築已拆除,但有從江戶時期留存到現今豐富綠化的庭園,並有參天的古木。庭園的植栽樹木是都市中心寶貴的自然資源,但是由於原本係屬私人庭園,所以一般人不能欣賞到。

因此,更新計畫新設的道路和尾根道之間的街區(西班牙大使館和瑞典大使館鄰接的約6000m2 A街區),規劃作為綠地和文化使用的街區。舊住友會館的庭園設計為保存活用的綠地(約2000m2)開放供公眾使用,同時建築地上一層、地下一層的美術館(泉屋博古館分館),還在綠地的地下設有展示畫廊,以提高文化機能。如此地上部份盡量有豐富綠化的空間可作開放空間。像公園般的空間,可以提昇本區及周邊環境的品質,達到增進公共利益的目標。

Plaza of Steps

捷運車站前的廣場

第二個策略是和捷運車站的結合。從營團地下鐵南北線六本木一丁目站的閘門口出來,正好銜接泉花園高層辦公大樓的門廳。整片玻璃開窗的車站大廳是一個充滿陽光舒適的空間。車站大廳雖是道路的地下層,但乘客感覺車站好像是建在地上一般。超高層建物在地下層以挑空方式高架起來。通常是在地下黑暗的廣場空間,整備成地上開放的明亮的空間。

在都市更新事業規劃之前,新的捷運線早就定案,而車站站體就規劃於放射一號線道路地下。捷運線在2000年9月已通車了,但是已定案的都市計畫中捷運車站站體規劃必須使用一部分住宅建地,因此捷運工程和都市更新事業必定要結合為一體。

為此,捷運車站直接接連的廣場及車站設施的一部份,由更新會負責施作。同時,捷運公司要興建的車站建築物形狀,必須與都市更新的廣場及設施建築物容易銜接。

這種構想到能實現為止,兩事業體之間的時程調整、產權區分、管理區分等有關的協定及切結書等很多,可堆積如山。面臨幾度的挫折和難題,經過雙方的努力協議,終於按照當初計畫使捷運車站和廣場終於能夠接連起來了。

Entrance

人行步道

本案都市更新計畫第三個重點是要創造捷運車站和文化綠地之間相銜接的人行步道。有了這樣一條穿越二個街區的人行步道,就能讓「廣場」和「綠地」連成一體。這條人行步道有寬闊的步行空間,有設置上下雙向的電扶梯以解決高低差的問題,以確保在綠意中步行的舒適便利。行人在搭乘手扶梯的過程中還可以看到各層廣場上有特色的店面。這條步道跨越尾根道,向北延伸步行六分鐘還可以連接到櫻田通的營團地下鐵神谷町站,之外經由六本木一丁目站的自由通路可達六本木站方面,周邊也有步道網路可銜接。有了優質完整的步道系統,可以增加捷運站週邊使用者願意使用大眾運輸系統的意願,有效增進公共利益。

Office Tower

都市更新地區計劃的活用

1993年開始作環境影響評估的手續後,作為都市更新地區計畫是在1994年4月決定都市計畫的。計畫案作成當時,都市更新地區計畫剛完成,運用基準的細節也尚未決定。但是能靠活用新制度則將綠地、廣場、步行者通路,作為宅地內的公共設施位置內推行決定計畫工作。

更有各街區迅速果斷地依照容積率行分配,例如公園的A街區(容積率50%)和超高層的業務大樓和有集合住宅大樓的高密度的B街(容積率1000%)能得共存的。

都市更新案的真正評價是在建築物和公共設施能實際營運後才能見真章,這是我的想法。泉花園的都市更新工程,能渡過最惡劣的經濟環境,並且被地權者、政府、開發者,更有的是對這新街區有密切關係的所有民眾等,能評價為「品質高的造街」是要憑靠地區的特質和各種優良條件產生的造街和都市更新工程,並希望向四週廣大的社區能發揮正面的作用。

.jpg)

Residential Tower

特色與借鏡:捷運站與都市更新的結合

在台灣目前的都市更新與捷運場站是兩個不相關的事情,但是日本數十年來一直努力將兩者合而為一。為什麼要合而為一?是為了創造最大的公共利益。每天捷運站進出數萬人的空間,如果沒有良好的行人空間將建築物與捷運系統相銜接,將降低使用大眾運輸系統的意願,也是公共利益的損失。近年來先進國家及都市計畫界強調應以大眾運輸導向進行開發(Transportation Oriented Development, TOD)的理念在本案中展現無虞。

本案除了與捷運站結合,還面臨另一項艱困的挑戰,因為基地位於坡地上,上下高差達十公尺(三層樓)以上。本案的規劃者以巧妙的地下廣場設計及電扶梯系統克服上下的高低差,並且使捷運大廳有良好的採光。

再者,由於基地緊鄰各國的大使館低矮的房屋,如果龐大量體的建築物貼近大使館將使得量體極度不協調,破壞了鄰近的街區氣氛,因此本案將建築物全部的容積集中在六本木通的大路旁,與大使館之間保持50公尺以上的距離,並保留下大樹及廣大的花園開放空間,對都市整體有重大的貢獻。這是台灣在推動都市更新應該學習的重要精神。

Section

推動過程

1988年6月 更新會籌備會成立

1989年 都市再開發方針「六本木虎門地區」劃定為「都市更新誘導地區」

1991年3月 都市更新事業推進計畫定案

1992年11月 都市計畫公開展覽

1993年5月 都市計畫公告

1994年3月 環境影響評估書公告,4月第一種市街地再開發事業、再開發地區計畫都市計畫決定公告

1995年9月 事業計畫書公開展覽,10月更新會設立許可公告

1997年12月 事業計畫變更申請

1998年1月 權利變換計畫公開展覽,2月權利變換計畫許可申請,4月權利變換計畫核准

1999年6月 動工

2002年 7月 完工公告

基本資料

| 實施者 | 六本木一丁目西地區市街地更新會 |

| 更新事業面積 | 3.2公頃 |

| 公共設施用地 | 更新前4867 ㎡更新後7718㎡ |

| 更新後容積率 | 753% |

| 更新後建蔽率 | 50% |

| 使用內容 | 辦公室、住宅、店鋪、旅館、美術館、停車場 |

| 總樓地板面積 | 208400㎡ |

| 建物樓層 | 辦公大樓43F/B4,住宅大樓32F/B2,美術館1F/B2,旅館6F/B2 |

| 權利人數 | 更新前85人,更新後53人 |

| 建築設計 | 日建設計 |

| 事業費用 | 864.1億日元 |