基金會副執行長 陳松森

當你準備前往美國紐約市旅遊,不論是搜尋相關網站或蒐集相關旅遊資訊,南街海港赫然也是相當熱門的推薦地點,南街海港的名氣雖遠不及自由女神、中央公園、大都會博物館、華爾街等,但在一些美國影片中出現以布魯克林大橋為背景,往往即取景自南街海港。

南街海港坐落在曼哈頓區東南角,隔著東河與布魯克林區遙遙相對,著名的布魯克林大橋和曼哈頓橋橫跨期北側,始發跡於十七世紀,全盛時期為十九世紀的上半世紀,在那帆船鼎盛的年代,為紐約最興盛的貨物與漁獲之進出港,直到十九世紀中葉後,逐漸被曼哈頓西岸哈德遜河港口所取代,自此南街海港步入沒落之途。到了1960年代沿著河道的南街海港幾乎都是落後破爛的碼頭,街廓內的磚造建築被小店或遊民所佔用,隨著紐約市辦公大樓開發的蓬勃興起,都市更新的引入即在公私部門的醞釀下因應而起。

1968年5月南街社區被指定為布魯克林大橋東南特定區裡的都市更新區,市府成立了下曼哈頓開發辦事處主政規劃與開發,市府的更新政策主要是藉由歷史建物的整建維護與港區設施的更新,結合土地使用管制、商業開發、都市設計,引入適當的商業活動,重現地區發展的生機。在歷史街區的保存方面,南街海港博物館(The South Street Seaport Museum)於1967年被紐約州政府指定為非營利的教育機構,賦予徵收整建倉庫、商店、帳房、帆船之責,期創造出一個海事博物館重鎮,更新的目標定位並非將其鎖定為19世紀年代的翻板,而是將南街再造為「船街」。

主導更新的海港博物館經將近十年的努力,顯然成效不彰,董事會認為採一棟一棟建築物更新以帶動全區發展的做法,不僅過程複雜,且花費高昂、時程過長,應改弦易轍讓更少的開發者,最好只有一個,以統一權責發揮大規模開發的經濟效益,為博物館帶來開發的收益。1976年該博物館開始與勞斯公司接觸,該公司投入波士頓法尼維爾廣場的更新開發甫於當年夏天開幕營業,頗獲好評,聲名如日中天。董事會希望勞斯公司將波士頓整建成功的經驗,移植至海港區開發飲食與零售業。

勞斯公司結合法尼維爾廣場的老搭檔班傑明‧湯普森建築師事務所,建議將東西向的富爾頓街規劃為串連海港區中央的徒步街,銜接金融區與河岸碼頭,規劃開發的設施包括:

博物館區(The Museum Block)

海港博物館共整建了14棟建物,除做為該館的展示空間和辦公室外,另提供零售使用空間及辦公樓地板面積。

謝門鴻區(Schermerhorn Row)

經過結構補強及店面整修,這12棟位於富爾頓街的建物,成為活生生的地標建築,這些建物及其背後的倉庫和帳房則轉型為商店、博物館藝廊、辦公室及住宅使用。

古船(Historic Ships)

.jpg)

富爾頓市場(Fulton Market)

此為勞斯公司所屬海港市集公司的核心建物,於1983年啟用,樓高四層共六萬平方呎的樓地板面積‧供餐廳、飲食攤及新鮮雜貨店使用。

17號碼頭頂棚建築

三層樓玻璃與鋼構建築,位於東河碼頭上方,於1985年開幕,亦為海港市集公司所有,供餐廳及商店使用,外圍步道的觀景南向為博物館的展示船、北向則是布魯克林大橋。

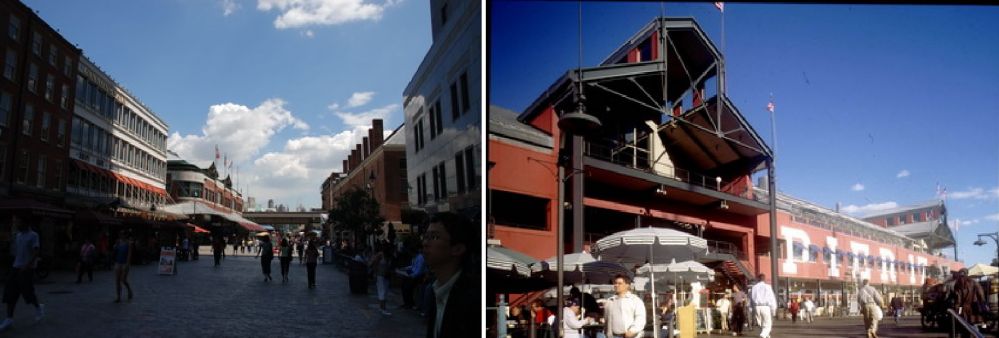

Fulton Market and Plaza & pire 17

海港廣場(One Seaport Plaza)

這棟35層的辦公大樓是由另一開發商所開發,但底樓層的店舖是由海港市集公司負責招租與管理。

南街海港被劃定為更新地區,係因曼哈頓房地產開發及市容整頓有形、無形的壓力,更新目的源自於於保存,整建與維護的對象不僅是各棟建築物,亦及於整個歷史街區與港濱設施,在將近二十年的更新過程中,更新的主導單位由市政府、海港博物館到尋求勞斯公司的公私合作,更新方向亦由純粹的保存,轉向為保存與商機的重現共存共榮,期間當然也引起紐約各界的論戰,最明顯的現實是海港博物館無法只是做保存,而將歷史的時間點撥回十九世紀,畢竟這是現代市民希望長久生活的空間。而且海港博物館也不能因歷史保存,而僅靠向會員收取會費與捐款收入就能維持。最大的質疑就是商業開發是否能與歷史保存相融合,勞斯公司塑造出的都市空間是接近於十九世紀的風格,但迴異於原來批發市場型態,結合徒步街、節慶廣場、歷史建築、水岸碼頭,針對居民、上班族、觀光客不同的生活需求、創造出一個娛樂、休閒、別具餐飲特色、提供特殊商品的都市綜合體(Urban Complex)。