參訪美東更新系列一 NEW YORK 更新案例:南街海港.布萊恩公園

一、南街海港(South Street Seaport )

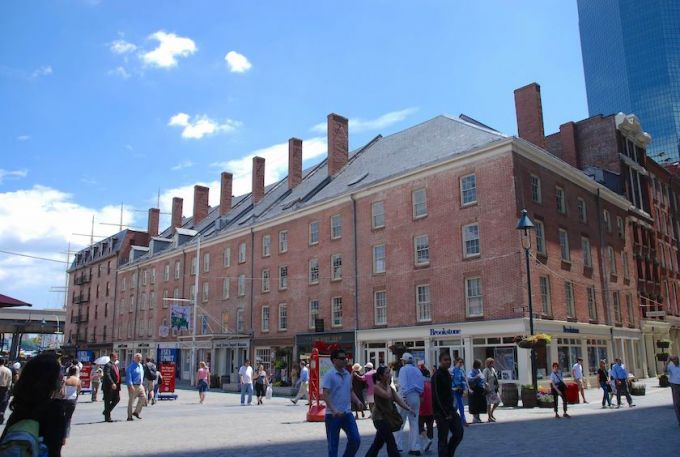

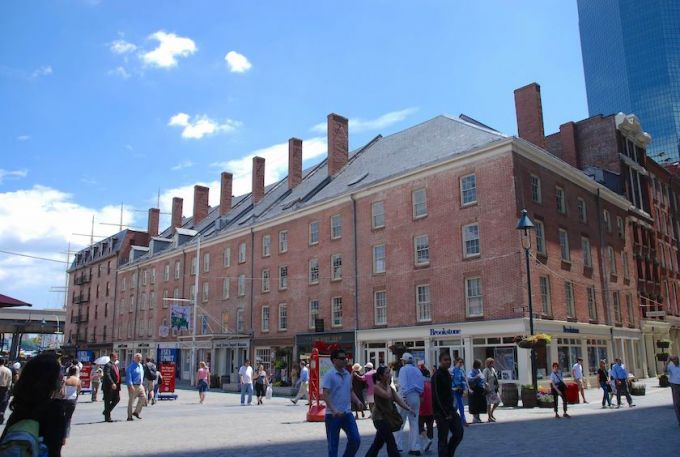

南街海港博物館座落於曼哈頓的東南區,著名的布魯克林大橋橫跨其北側,在17號碼頭向河面沿伸的棧板上,可以清楚地欣賞布魯克林的日昇與日落,十九世紀,此區為紐約最繁忙的貨物及漁獲的進出港,但隨著其他碼頭的興起,此區漸失其光芒,至1960年代逐漸為遊民所佔用。1968年該區被指定為布魯克忙林大橋東南特定區之都市更新區,1976年主導更新的博物館開始與勞斯公司(Rouse Company)接觸(成功更新波士頓昆西市場(Quincy Market)之開發商),將全區規劃為博物物區(The Museum Block)、謝門鴻區(Schermerhorn Row)、古船展示區(Historic Ships)、富爾頓市場(Fulton Market)、17號碼頭建築(Pier 17)、海港廣場(One Seaport Plaza),透過成功的市場定位和統一招商完成該區域的開發,現在已成為紐約必去的觀光景點。

(一)合乎需求的產品

近年來台灣建築界正流行老舊建築再利用,一時之間似乎所有的老舊廠房只要經過整建、拉皮,招商引進餐飲、展覽機能,保存的問題就可迎刃而解,但事實上仍有許多蚊子館在台灣各處存在,主要在於未從經營向度著手,雖然有簡單的餐飲、展覽服務,但是展覽物不豐,餐飲無特色,並無和其他產業、觀光景點結合,自然無法吸引觀光客到訪,更別提回頭客再度帶入新商業人潮,而南街海港博物館將更新地區當成整體事業經營,由相同的單位將市場定位、規劃、設計、工程、經營、招商、舉辦活動等價值鏈上的各項流程整合在一起考量,以經營為導向。因此初期即將顧客分為三類:居民、上班族、遊客,針對不同客群的原始動機,提供其需要休閒、娛樂、食物和商品,每一寸商業空間都是為了賺取利潤而設計,從而創造出一個可以自給自足的複合都市綜合體。

(二)摒棄對商業的恐懼

公部門的作為多集中於防弊,於行政過程中制定許多關卡,認為依循所謂的規定,就可以防止所謂的弊病,可是若無法從都市更新的初衷,改善都市環境的至高點來思考都市更新案,在防弊的過程中,只能失去改善都市環境的原始目的。南街海港博物館的開發過程中,就曾有過太商業化的辯論,而商業化是否為一個錯誤至今亦無答案,只是經過數十年來的演進,証明這個地方已是來紐約必到的旅遊景點,而附近的社區亦因本區的開發而改善其原有破敗的環境,不同於一般觀光景點,它提供許多文化教育推廣活動,讓觀光客更能感受到此區的深度,對於兒童參訪者更是深植於人心,使此區的美好記憶伴隨新的紐約客成長。或許所有的商業空間皆為利潤而設計,部分反對者認為太過於媚俗,但是商業是一個手段,教育推廣、文化保存與地區更新才是目的,二者缺一不可,需相輔相成。

(三)生活博物館

南街海港博物館為一個涵蓋了四個街廓的複合計畫,其中的建物機能不盡相同,對於整建開發而言,的確有其困難之處,而更新後最終的機能為博物館、辦公室、購物中心、住宅,也是機能炯異的建築群,複雜的土地使用模式與臺北西區的土地使用頗有相似之處,許多機能同處於一個社區,甚至是同一個建築中,不同之處在於南街海港博物館將機能重新排列整合,創造出更好的都市環境,植入新的公共空間,讓居民遊客擁有新的感受和體驗。臺北西區的小環境雜亂,公共空間不足,這是歷史因素使然,但是散佈在不遠的距離間有許多令人感興趣的人、事、物,只是無法有效整合,使人耳目一新,從南街海港博物館的經驗思考到,是否可以以一個生活博物館的概念將其串接起來,以滿足居民或是觀光客停留一天、二天的生活需求出發,將西區市井小民的生活以觀光的角度作包裝,使原本藏在都市背面,一般民眾不知道或是不敢進入的區域重新展現其過往的風華,就像南街海港博物館一樣讓紐約客引以為傲。

二、布萊恩公園(Bryant Park)

布萊恩公園位於紐約公共圖書館的後側,為紐約中城唯一的綠地,同時也是附近居民與上班族重要的休憩角落,濃密的樹蔭和活動圖書館塑造出舒適的用餐休憩空間,而草地雖然不大,但在擁擠的高樓大廈中,顯得十分珍貴,而這樣優質的公共空間並非生來如此,而是經過多年不斷努力,才得到這樣的環境。

(一)商業行為的引入

布萊恩公園是中城十分重要的開放空間,最初為毒販和社會邊緣人所佔據,最早時期,市政府先引進書報攤、露天圖書館、音樂會…等活動,藉吸引大量人群使流浪漢離開,可是成效不彰,因為到了夜間或是沒活動時,又重新被佔據,公園仍存在不安全的因素,為解決這個問題,市政府計畫引進私人企業進駐,希望讓餐廳明亮的光線和集中的活動,使公園變得更安全,事實証明,因為餐廳的存在,該區的治安獲得改善,環境因為經過管理維護也變得更好,使市民擁有更好的生活環境,這是利用商業環境來解決治安問題的實例。

(二)公私部門的協商

藉由商業行為引入,解決部分的治安和公園管理問題並非一開始就很順利,市政府初期開始此構想時,震驚許多原本贊助此公園和使用此公園的支持者,因為改善公園的基金是來自於市政府補助、餐廳營收、非營利組織和周圍商業行為課徵的特別稅,讓民間業者拿著公部門預算和特別款,進行商業活動即不合理,且在公園內開發大面積的餐廳,並完全排除一般民眾使用公園的可能性,此政策為公共團體所反對,因為這完全剝奪其他市民使用公共空間的權利,因此,經過一連串的協調過程,最後市府撤回了原有的提議,民間業者僅租用公園部分用地作小餐廳的經營,同時在市公園局的監督責任下,布萊恩公園社團法人組織需負責公園的維護與管理,這樣的結果讓私部門取得商業效益,公共空間也因為商業的引進更顯生氣,吸引更多人潮,這是公私部門充分協調後的好結果。

此次參訪活動,特別安排在布萊恩公園的露天餐廳用餐,原來只有幾位喝咖啡、看書的紐約客,但是,幾分鐘後餐廳隨即擠滿用餐的上班族,由此速度看來,受歡迎的程度不難想像,雖然人潮熙熙攘攘,草地上也都是曬太陽的民眾,但完全無礙於它給人的悠閒氣氛,看著草地上人來人往的紐約客也是一種樂趣。

在更新的過程中,公部門和私部門協商與合作是必經的過程,原則上,公部門在意的是公共利益,私部門則對於商業利益有所考量,只是架構在二者之上都市環境的改善才是雙方面都需要達成的共識,公部門需認知商業行為可以增加公共利益,私部門也要於利益考量下,回饋公共利益,二者並非零和遊戲,像布萊恩公園就是一個很好的例子。

(本文原載於都市更新簡訊第35期)

(一)合乎需求的產品

近年來台灣建築界正流行老舊建築再利用,一時之間似乎所有的老舊廠房只要經過整建、拉皮,招商引進餐飲、展覽機能,保存的問題就可迎刃而解,但事實上仍有許多蚊子館在台灣各處存在,主要在於未從經營向度著手,雖然有簡單的餐飲、展覽服務,但是展覽物不豐,餐飲無特色,並無和其他產業、觀光景點結合,自然無法吸引觀光客到訪,更別提回頭客再度帶入新商業人潮,而南街海港博物館將更新地區當成整體事業經營,由相同的單位將市場定位、規劃、設計、工程、經營、招商、舉辦活動等價值鏈上的各項流程整合在一起考量,以經營為導向。因此初期即將顧客分為三類:居民、上班族、遊客,針對不同客群的原始動機,提供其需要休閒、娛樂、食物和商品,每一寸商業空間都是為了賺取利潤而設計,從而創造出一個可以自給自足的複合都市綜合體。

(二)摒棄對商業的恐懼

公部門的作為多集中於防弊,於行政過程中制定許多關卡,認為依循所謂的規定,就可以防止所謂的弊病,可是若無法從都市更新的初衷,改善都市環境的至高點來思考都市更新案,在防弊的過程中,只能失去改善都市環境的原始目的。南街海港博物館的開發過程中,就曾有過太商業化的辯論,而商業化是否為一個錯誤至今亦無答案,只是經過數十年來的演進,証明這個地方已是來紐約必到的旅遊景點,而附近的社區亦因本區的開發而改善其原有破敗的環境,不同於一般觀光景點,它提供許多文化教育推廣活動,讓觀光客更能感受到此區的深度,對於兒童參訪者更是深植於人心,使此區的美好記憶伴隨新的紐約客成長。或許所有的商業空間皆為利潤而設計,部分反對者認為太過於媚俗,但是商業是一個手段,教育推廣、文化保存與地區更新才是目的,二者缺一不可,需相輔相成。

(三)生活博物館

南街海港博物館為一個涵蓋了四個街廓的複合計畫,其中的建物機能不盡相同,對於整建開發而言,的確有其困難之處,而更新後最終的機能為博物館、辦公室、購物中心、住宅,也是機能炯異的建築群,複雜的土地使用模式與臺北西區的土地使用頗有相似之處,許多機能同處於一個社區,甚至是同一個建築中,不同之處在於南街海港博物館將機能重新排列整合,創造出更好的都市環境,植入新的公共空間,讓居民遊客擁有新的感受和體驗。臺北西區的小環境雜亂,公共空間不足,這是歷史因素使然,但是散佈在不遠的距離間有許多令人感興趣的人、事、物,只是無法有效整合,使人耳目一新,從南街海港博物館的經驗思考到,是否可以以一個生活博物館的概念將其串接起來,以滿足居民或是觀光客停留一天、二天的生活需求出發,將西區市井小民的生活以觀光的角度作包裝,使原本藏在都市背面,一般民眾不知道或是不敢進入的區域重新展現其過往的風華,就像南街海港博物館一樣讓紐約客引以為傲。

二、布萊恩公園(Bryant Park)

布萊恩公園位於紐約公共圖書館的後側,為紐約中城唯一的綠地,同時也是附近居民與上班族重要的休憩角落,濃密的樹蔭和活動圖書館塑造出舒適的用餐休憩空間,而草地雖然不大,但在擁擠的高樓大廈中,顯得十分珍貴,而這樣優質的公共空間並非生來如此,而是經過多年不斷努力,才得到這樣的環境。

(一)商業行為的引入

布萊恩公園是中城十分重要的開放空間,最初為毒販和社會邊緣人所佔據,最早時期,市政府先引進書報攤、露天圖書館、音樂會…等活動,藉吸引大量人群使流浪漢離開,可是成效不彰,因為到了夜間或是沒活動時,又重新被佔據,公園仍存在不安全的因素,為解決這個問題,市政府計畫引進私人企業進駐,希望讓餐廳明亮的光線和集中的活動,使公園變得更安全,事實証明,因為餐廳的存在,該區的治安獲得改善,環境因為經過管理維護也變得更好,使市民擁有更好的生活環境,這是利用商業環境來解決治安問題的實例。

(二)公私部門的協商

藉由商業行為引入,解決部分的治安和公園管理問題並非一開始就很順利,市政府初期開始此構想時,震驚許多原本贊助此公園和使用此公園的支持者,因為改善公園的基金是來自於市政府補助、餐廳營收、非營利組織和周圍商業行為課徵的特別稅,讓民間業者拿著公部門預算和特別款,進行商業活動即不合理,且在公園內開發大面積的餐廳,並完全排除一般民眾使用公園的可能性,此政策為公共團體所反對,因為這完全剝奪其他市民使用公共空間的權利,因此,經過一連串的協調過程,最後市府撤回了原有的提議,民間業者僅租用公園部分用地作小餐廳的經營,同時在市公園局的監督責任下,布萊恩公園社團法人組織需負責公園的維護與管理,這樣的結果讓私部門取得商業效益,公共空間也因為商業的引進更顯生氣,吸引更多人潮,這是公私部門充分協調後的好結果。

此次參訪活動,特別安排在布萊恩公園的露天餐廳用餐,原來只有幾位喝咖啡、看書的紐約客,但是,幾分鐘後餐廳隨即擠滿用餐的上班族,由此速度看來,受歡迎的程度不難想像,雖然人潮熙熙攘攘,草地上也都是曬太陽的民眾,但完全無礙於它給人的悠閒氣氛,看著草地上人來人往的紐約客也是一種樂趣。

在更新的過程中,公部門和私部門協商與合作是必經的過程,原則上,公部門在意的是公共利益,私部門則對於商業利益有所考量,只是架構在二者之上都市環境的改善才是雙方面都需要達成的共識,公部門需認知商業行為可以增加公共利益,私部門也要於利益考量下,回饋公共利益,二者並非零和遊戲,像布萊恩公園就是一個很好的例子。

(本文原載於都市更新簡訊第35期)