舊工廠區的新生

吳軒銘、章順敏、賴正野(東海大學建研所)

前言

在東海大學建築研究所的設計studio這學期的題目主要是對一個已經荒廢許久的舊工廠廠區作一建築空間研擬(Exploring Architectural Program), 在研擬之前必須作一個相關的案例研討(case studies),包括國內近三年來方興未艾的舊建物更生利用的案例,例如台北華山藝文特區與台中20號倉庫/鐵道藝術網絡;以及國外較知名的案例如洛杉磯的Culver City(E. Moss所主導之設計案),柏林的Art Centre Tacheles(改建自1907年造的猶太區大型購物商場),香港的油街(港邊倉庫)。特別值得注意的是利用舊產業建築,以非營利為目的的交流組織『穿越歐洲商場』(Trans Europe Halle-http://www.the.net)。

許多的建築物來不及跟上都市的轉變、來不及展現的時候,就無聲無息的消失在都市。也許它本身的歷史來不及與大家分享,但給它一個機會重現它最美的精神。

工廠的衰敗反映了台灣後工業時期產業與經濟變遷的普遍性現象。南投車埕振昌木業公司,嘉義阿里山、花蓮林田山的伐木場及宿舍,無不雜草纏身,奄奄一息;散佈在台灣中南部田野的堂場以大量閒置,進入生命週期的末端。很不幸的,近年來廠房、廳舍、倉庫、煙囪所圍塑的龐大建築群,由於生產線停止或廠區外移,不只本身的生命力喪失,更連帶拖累週邊區域,成為都市中破敗、黑暗的角落。工業時期遺留的閒置廠房、倉庫乃至火車站的再生利用,幾乎是當今開發、前進的大都市共同的問題。

在這些國外的案例中,其實早在十幾年前時就已經對於舊產業建築作更生利用的設計,而現在的台灣才正剛要起步,而希望能藉由國外的案例對於一些正要轉型的建築作一參考和介紹。

案例一

Trans Europe Hall

許多的建築物來不及跟上都市的轉變、來不及展現的時候,就無聲無息的消失在都市。也許它本身的歷史來不及與大家分享,但給它一個機會重現它最美的精神。

工廠的衰敗反映了台灣後工業時期產業與經濟變遷的普遍性現象。南投車埕振昌木業公司,嘉義阿里山、花蓮林田山的伐木場及宿舍,無不雜草纏身,奄奄一息;散佈在台灣中南部田野的堂場以大量閒置,進入生命週期的末端。很不幸的,近年來廠房、廳舍、倉庫、煙囪所圍塑的龐大建築群,由於生產線停止或廠區外移,不只本身的生命力喪失,更連帶拖累週邊區域,成為都市中破敗、黑暗的角落。工業時期遺留的閒置廠房、倉庫乃至火車站的再生利用,幾乎是當今開發、前進的大都市共同的問題。

在這些國外的案例中,其實早在十幾年前時就已經對於舊產業建築作更生利用的設計,而現在的台灣才正剛要起步,而希望能藉由國外的案例對於一些正要轉型的建築作一參考和介紹。

案例一

Trans Europe Hall

Trans Europe Hall主要的目的是在推動歐洲各國的舊建築的再生(http://www.halles.be/)。由於近代工業革命以來,經濟成長、社會變遷與生產方式不斷的改變,大量的工業與商業建築不斷的被營建,以符合新的產業型態。因此大量的舊工業建築被閒置與荒廢,同時形成建築資源的浪費與社會問題。舊工業建築再生的議題成為都市必須面對問題與潛力。1983 年三月在布魯塞爾成立了Trans Europe Hall,同時舉行一場包含表演、討論會、多媒體的博覽會。Trans Europe Hal是一個結合個別獨立成員,不同性質的的歐洲跨國性文化組織。主要關切的議題就是舊建築的再生。主要的目的在於這些工業廠房被廢棄以後,重新引入有助於藝術與文化的創造性活動。而這些場所對於藝術文化是一種開放性與實驗性的態度,目的在幫助年輕、新興的藝術家與文化工作者,提供一個場所從事創造、訓練、表演與社會教育。最終使現代都市中一些前衛、生活化的文化藝術的活動、得以在都市中生長、蔓延,進而活化都市文化與藝術。

以下略舉兩個聯盟成員為例:

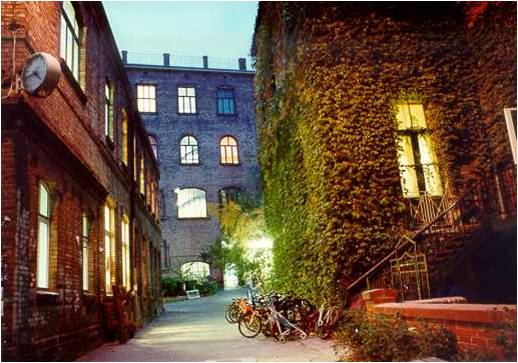

(A)RED FACTORY

建築歷史及區位背景

RED FACTORY是坐落在蘇黎士的郊區外,這座大型的工業工廠位於蘇黎士湖區,共有13400平方公尺,並因為它的19世紀特殊紅磚外牆而賦予它為RED FACTORY。

在1892年時它是屬於絲綢工廠,而1940年則裝設了電話和無線電。1972年因街道拓寬而由市政府取得所有權,幸虧由公民投票而拯救了整個建築物。之後建築物改建成文化中心和社區活動中心的複合體。

在1976到1978年間的藝術文化週中,藝術家們便開始佔領建築物的一部份作為工作室使用。1977年末蘇黎士劇院因為需要一個大量的場所儲藏服裝、道具或是排練場所;而另一部份,政府則出租成為特定商業使用的空間,來保管此建物,此時建築空間已經被在使用了。1980年末,蘇黎士的年青人在此地鬧事。而後3年建築物便作為文化中心使用。此時IGRF接手管理並經營,直到1987年有了一個引導性的計劃,利用蘇黎士具有投票權的公民決定給予RED FACTORY一個永久的身分並由市議會補助資金。

每年有20萬人會到RED FACTORY來參觀,而有一半的人是來餐廳用餐。文化活動把大部分的焦點放在展覽、表演及公眾活動上,如以歌舞劇方式所呈現的音樂會、劇院、舞蹈、兒童活動、文學閱讀、政治及文化性討論活動、舞會及藝術表演。(B)WUK

(Werksttatten- und Kulturhaus)

1978年十七位文化工作者在維也納向當時的政府提出〝創作空間〞的要求,WUK2的成立拉開了序曲。經過數年的努力在1981年終於爭取到一個12000平方公尺的十九世紀磚造工廠,作為WUK的創作空間。WUK的目的在建立一個兒童、藝術與文化的自治社區。主要的內容分為表演、社會教育與文化工作是三個部分。首先、在對外的表演包含視覺、攝影、電影、戲劇、音樂、文學、社會學多媒體與跨領域性的對外演出與發表。定期的發表與演出成為社區、都市活動的一部份。其次、社會教育的主要目的在培養年輕的人一種勞動的能力、並給予他們的訓練與就業,但是是更具有文化性的課程。第三、WUK的工作室主要分為七大群組,非別為音樂、戲劇舞蹈、表演、主題性工作室(以年為單位)、小孩與年輕人、社會議題、跨種族與文化研究。各個群主是獨立與包容。以促進新興文化創作。簡而言之,WUK在舊的工業建築中,引入具有包容、獨立、差異性與前衛實驗性的文化活動。同時為社會結構中,屬於弱勢、前衛、實驗性的活動尋找生存與創造的場域。

案例(二)

德國Duisburg City北區景觀大公園

建築歷史及區位背景

Duisburg 煉鋼及鑄鐵廠位於位於萊茵河畔魯爾工業區的西南方,區內有艾姆舍河流過,附近有一河港,在地理上具運輸便捷性。廠區於1903年啟用,直到1985年才停爐,其間扮演生產特殊生鐵的角色,而有魯爾和工業區藥房之稱。工廠面臨世界市場經濟的價格競爭,才被迫停工。

面臨問題

廣達200公頃的廠區成為荒廢的地景。所面臨的社會與環境問題包括:大量的失業人口及其家族生活在此地區、地景上被許多高速幹道及高速公路所切割、大量的工業土地污染及河川污染問題、社會問題困擾居民及政府、舊工業建築如何再活化。

發展的契機.

- 工業文化遺址含藏過去的歷史與文化

- 妥善處理對整個地區有極大的影響力

- 來訪的訪客可以有一趟發現、休閒、驚奇 、與學習之旅

再生的概念

- 嘗試創造介面將附近居民整合進來。如市民菜園、市民論壇。

- 自行發展成為一個自然公園。體認轉換為公園要避免對高度污染土地的整理,什麼樣的樹種或植物自己可以自己長出來。

- 工業古蹟的保存,內部空間引入活動,例如劇場。

- 失業性的人口被整合進來用以維護公園。

- 參觀路線規劃

- 大跨距空間利用

- 燈光設計

- 新的構件材料如預鑄體、輕鋼架

- 裝置藝術

-

- 發布日期

- 2000/05/19

-

- 發表人

-

關鍵字