公私地夾雜眷地邁向民辦更新活化-國美新生北路概要核准

本基金會協助新生北路更新事業概要核准

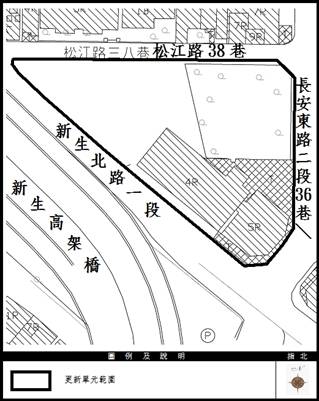

新生高架橋大轉彎處,現新生北路與松江路38巷交叉口,是軍眷村吉松新村舊址,在遷村改建後土地列為處分基地而閒置。鄰近私有地主因房屋老舊乃申請自行劃定更新單元,再於2012年中提出事業概要申請。但因國防部依新政策對於大面積公有地應評估公辦都更的可行性,延宕一年多的審查,最終仍決定回歸民辦都更途徑,在今(2014)年4月核准公告。

市中心老舊眷村土地閒置多年

這個更新是個三角型的完整街廓,土地面積共計2,535㎡,可分為北側國有地與南側私有地二部分。國防部持有之土地位於基地內西北側,是眷村-吉松新村舊址。吉松新村原名空軍勤部新村,範圍包含吉林路4至14巷間,為1950年由空軍總部興建。眷村內多屬木造房屋,全村約80眷戶,主要居民是空軍通航聯隊官兵眷屬。因本眷村也是國防部「老舊眷村改建計畫」處分標的,在2005年4月劃上了句點,全村已遷村至民生社區的建安新城。吉松新村房舍大多已經拆除,舊址部份土地已在2010年7月作為臺北好好看綠美化空地,部份土地則荒廢閒置。

另外,基地南側為私有土地,現況為屋齡超過40年的四、五層樓加強磚造建物,因無電梯停車設備,居住環境已無法因應老年化社會及現代生活需求,遂依都市更新條例11條申請自行劃定更新單元,在2008年12月核准公告。

公辦更新評估延宕 審查過程波折不斷

本案最大的困擾在於三角型的基地不利於切割成兩宗基地開發,但因公私有土地夾雜,64%以上為國有土地,其中國防部政治作戰局持有土地達59%,其餘公有土地則屬財政部國有財產署管有。更新單元六成的公有地佔比不算太高,是否該由政府主導開發?

自劃單元於2008年12月核准公告後,私有土地所有權人再於2012年7月提出事業概要申請。當時適逢6月27日國防部發布「都市更新事業範圍內國軍老舊眷村改建總冊土地處理原則」,其中規定眷改土地500㎡且佔單元面積1/2以上者,應評估公辦更新。因此概要辦理過程中,國防部多次發函予臺北市都市更新處及本案概要申請人,表達將依處理原則第4點規定,委請臺北市政府財政局評估公辦更新之可行性,評估結果將以公開招標設定地上權辦理合作開發,預訂於2013年底簽訂委託財政局辦理公辦更新招商契約,明確表達不參與民間自辦都市更新相關事宜。

本案申請人為保障範圍內全體私地主參與更新之權益,不斷向國防部陳述地主們的需求。2013年底國防部與財政局進行基地現勘後,發現國防部土地涉及地上物越界佔用問題,財政局為避免肇生契約爭議,請國防部俟地上物排除後再行辦理合作開發,委託財政局辦理公辦更新招商暫緩辦理,故全案回歸民辦都更,國防部將依國軍老舊眷村改建條例暨相關規定辦理標售處分,後續依都市更新條例辦理。

未來於事業計畫階段時,希冀實施者能以公有土地需求及未來處分效益最大化為考量進行建築規劃設計,藉以有效解除公有土地管理機關疑慮,為公、私合作建立新契機。

配合基地特性 研擬規劃原則

本基地位於新生高架橋旁,新生北路高架橋下是新生大排,也就是日治時代由台灣總督府於昭和8年(1933年)興建的特一號排水溝「堀川」。當時兩旁枝柳茂密。幾年前台北市長選舉時,曾有人建議應仿效韓國首爾清溪川,拆除高架道路還原成露天河川的狀態。因此,本案基地沿計畫道路部分皆退縮2~6公尺的帶狀沿街步道,並於街角大幅退縮量體,形成完整的人行系統,希望透過景觀與植栽的綠美化,重塑「堀川」景觀。

目前本案僅為事業概要階段,後續尚需選擇適當實施者推動本更新事業。更新過程中考量公有土地比例較高,為充分尊重並保障公有土地資產及權益,擬採「權利變換」方式實施。

更新單元範圍圖

更新前屋況老舊待修

部份公有土地長期荒廢閒置

(本文原載於都市更新簡訊第62期)

-

- 發布日期

- 2014/06/15

-

- 發表人

- 更新事業部副主任

董政彰

資深規劃師 黃耀儀

-

關鍵字

.jpg)